自然災害伝承碑

|

|

自然災害伝承碑 代表事例(昭和期の自然災害)

代表事例について

本ページの代表事例は、公開された自然災害伝承碑のうち、人的被害が数十名以上となった自然災害であることや広域で発生した自然災害であること等の観点を考慮し、抽出したものです。

三河地震追憶之碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

地震 |

| 建立年 |

1977 |

| 所在地 |

愛知県安城市藤井町 |

| 伝承内容 |

昭和20年(1945)1月13日未明、突如として起こった三河地震は藤井住民の尊い生命財産を奪い、住宅全半壊176棟、死者77名を出した。碑文には「次々に襲い来る余震に脅かされながら、住民は一丸となって死傷者の救出や手当てに奔走した。こうした血まみれの努力にもかかわらず、絶命する者が続出し、まさにこの世の生地獄そのものであった。」とある。 |

三河地震に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

洪水災害復旧記念碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水 |

| 建立年 |

1950 |

| 所在地 |

広島県府中市高木町上高木 |

| 伝承内容 |

昭和20(1945)年9月17日、枕崎台風により芦田川・砂川が氾濫し、堤防が21箇所で決壊、平野部は湖のようになった。溺死者59名、浸水面積約220ヘクタール、流失家屋64棟、全壊家屋58棟、床上浸水580戸等、多くの耕地や宅地が壊滅、それに対する様々な復旧活動がなされたことなどが刻まれている。 |

枕崎台風に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

津浪乃碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

地震・津波 |

| 建立年 |

不明 |

| 所在地 |

和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見4280(萬福寺境内) |

| 伝承内容 |

昭和21年(1946)12月21日午前4時20分に発生した昭和南海地震の10分後に、波の高さ約5.2mの津波が襲来し、旧周参見町では、死者17名、家屋の流出・倒壊136戸等の被害が発生した。特に沿岸の被害は甚大で、安全地帯は小学校と萬福寺等であることが後世の参考として記されている。 |

牟岐町南海震災記念碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

地震・津波 |

| 建立年 |

1978 |

| 所在地 |

徳島県海部郡牟岐町中村 |

| 伝承内容 |

牟岐町は昭和南海地震(1946)では54名が亡くなるなど、安政南海地震(1854)以来の大被害を受けた。瞬時にして荒廃の町と化した痛ましい記録を刻み、後世への教訓とするため建てられた。 |

南海大地震遭難者追悼之碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

地震・津波 |

| 建立年 |

1959 |

| 所在地 |

高知県須崎市西古市町 |

| 伝承内容 |

昭和南海地震(1946)では大小6回最高4.6mに及ぶ津波が来襲した。新荘川沿いに坂ノ川、東は大間・押岡・土崎付近まで浸水し、原町付近は引き潮で製材貯木場の巨材が氾濫、全壊140戸、半壊300戸、浸水1,000戸、死者60余名などの被害が生じた。津波は海側から押し寄せるとは限らず、北に逃げた人が多ノ郷からの波にのまれた。入り江や川沿いは危険、古市や中町など標高が高い地区は浸水しなかった。天災は忘れた頃にやってくる。 |

昭和南海地震に関するその他の主な自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

大泉堤防之由縁 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水 |

| 建立年 |

1948 |

| 所在地 |

宮城県登米市中田町上沼地内 |

| 伝承内容 |

北上川は、明治8年(1875)7月11日の氾濫では旧栗原郡・遠田郡で死者41名、流失家屋150戸の被害を出した。昭和22年(1947)9月のカスリーン台風では大泉堤防が250mにわたって決壊し、登米市中田町のほぼ全域が壊滅的な被害を受け、さらに登米町、迫町、米山町にまで浸水が広がり、多くの死者、家屋流失等の被害があった。碑には、この間の5回の洪水水位も記されている。2013年に再建。 |

渡良瀬川とともに 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水 |

| 建立年 |

2000 |

| 所在地 |

栃木県足利市岩井町 |

| 伝承内容 |

昭和22(1947)年9月14日から15日にかけて接近したカスリーン台風により、関東地方では大水害が発生。死者・行方不明者数は、利根川水系で1,100人にものぼり、そのうち渡良瀬川流域では約3分の2を占める709人、足利市でも319人が犠牲となった。石碑横にはシンボルタワーと市街地から移設された地蔵尊及び供養塔がある。 |

慰霊の碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水・土砂災害 |

| 建立年 |

1998 |

| 所在地 |

群馬県前橋市富士見町小沢 |

| 伝承内容 |

昭和22年(1947)9月15日、群馬県をカスリーン台風が襲った。連日の雨は15日朝から一層激しく降り、赤城白川の水量は急激に増した。午後4時頃、右岸4箇所の堤防が決壊し、土石流が小沢、原之郷地区をのみ込んだ。旧富士見村では死者104名、その他に家屋や田畑も大きな被害を受けた。 |

決壊口跡 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水 |

| 建立年 |

1950 |

| 所在地 |

埼玉県加須市新川通 |

| 伝承内容 |

昭和22年(1947)9月、カスリーン台風が関東地方を襲い、16日未明にこの地で堤防が決壊し、その濁流は東京まで到達した。未曾有の大災害により利根川流域では死者1,100人、家屋浸水303,160戸、家屋の倒半壊31,381戸の甚大な被害をもたらし、碑文には治水事業がとても大切であることが記されている。 |

カスリーン台風に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

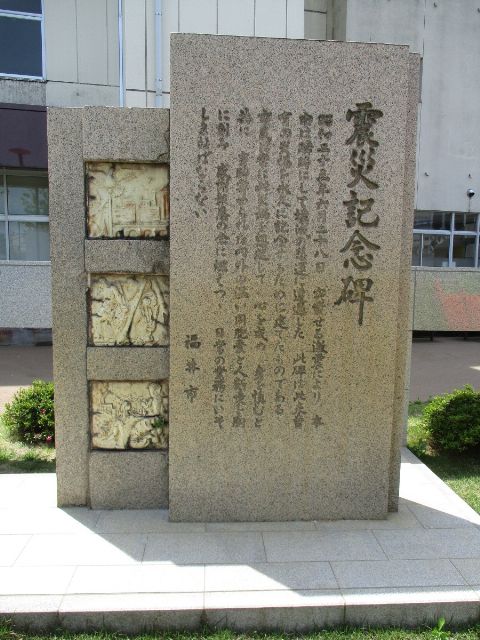

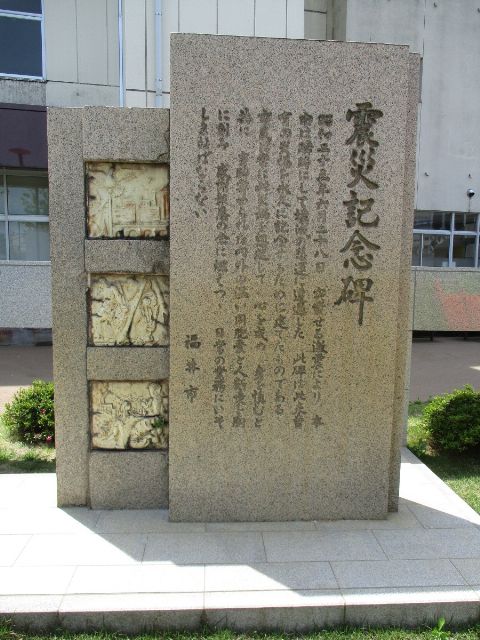

震災記念碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

地震 |

| 建立年 |

不明 |

| 所在地 |

福井県福井市大手3丁目11 |

| 伝承内容 |

昭和23年(1948)6月28日、福井県嶺北北部を震源とする福井地震が発生し、計3,769人、福井市だけでも930人が亡くなった。福井市の全壊率は79%に達し、壊滅的な未曾有の大災害となった。 |

震災記念碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

地震 |

| 建立年 |

1954 |

| 所在地 |

福井県あわら市春宮2-14-64(金津神社) |

| 伝承内容 |

昭和23年(1948)6月28日に発生した地震によって旧金津町は瞬時に壊滅状態となった。死者204名、重軽傷者1753名、倒壊家屋930戸に加え、出火により304戸を焼失して瓦礫の街となった。未曾有の災禍を永久に記念するためこの碑を建立した。なお、この地震の被災地全体の死者数は3,769名に及んだ。 |

福井地震に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

震災記念碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

地震 |

| 建立年 |

1950 |

| 所在地 |

栃木県日光市今市 |

| 伝承内容 |

昭和24年(1949)12月26日午前8時18分、旧今市町を中心とした当時の二町九ヶ村は、強い揺れに襲われた。山は崩れ、大地は裂け、井戸は枯れ、家屋は傾きまた倒れ、人命も奪われた。しかし、町民の協力により火災は起きなかった。 |

今市地震に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

筑後川昭和二十八年水害記念碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水 |

| 建立年 |

1983 |

| 所在地 |

福岡県久留米市東櫛原町1713 |

| 伝承内容 |

昭和28年(1953)6月の筑後川氾濫による水位は、この災害碑の頂部にまで達した。その惨状を伝えるため、西日本水害から30年後に建立されたもの。 |

水害復興碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水 |

| 建立年 |

1958 |

| 所在地 |

福岡県うきは市吉井町新治949-2 |

| 伝承内容 |

昭和28年(1953)に発生した西日本大水害の記念碑。碑文には、昭和28年6月25日から26日に至る豪雨は、巨瀬川、美津留川がまず氾濫し、橋梁相次いで流出、大石、長野水道も崩壊し、恵蘇宿鉄橋も流出する。中島堤防500mが決壊し濁流奔馬の如く村内に進入する。床上・床下浸水300有余戸、田畑の荒廃130町歩におよぶ。と記されている。 |

西日本水害に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

水害之碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水 |

| 建立年 |

1954 |

| 所在地 |

和歌山県御坊市薗835-4 |

| 伝承内容 |

昭和28年(1953)7月18日の600mmに及ぶ豪雨により日高川が氾濫した。被害は御坊市全域で、死者26名行方不明100名、重軽傷約3,000名、推定床上浸水4,000戸、内流失365戸であり、復旧には数年を要した。自然に対する警戒心を忘れないように、碑を建てて後世に言い伝える。 |

紀州大水害に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

南山城水害・東近畿大水害 (1953年8月14日~15日)

南山城水害記念碑 地理院地図で見る

| 建立年 |

1955 |

| 所在地 |

京都府木津川市山城町平尾綾杉河原 |

| 伝承内容 |

昭和28年(1953)8月15日未明、南山城地方を襲った前日からの集中豪雨により旧山城町の4つの天井川が決壊し、死者32名、負傷者602名という大災害が起こった。とりわけ、天井川に囲まれた棚倉地域、高麗地域に被害が集中しており、棚倉地域では24名が死亡、家屋流出19戸全壊家屋30戸であった。 |

南山城水害・東近畿大水害に関するその他の自然災害伝承碑

ページトップに戻る

慰霊碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水・土砂災害 |

| 建立年 |

1954 |

| 所在地 |

福井県小浜市上竹原 |

| 伝承内容 |

昭和28年(1953)9月25日、小浜市では台風13号の接近に伴い停滞していた前線がさらに活発となり、早朝から激しい雨となった。この影響で北川、南川では増水により堤防が決壊、河口部では堤防が洗掘崩壊した。小浜市では死者・行方不明者41名、流失家屋134戸、全半壊家屋739戸、浸水家屋3,055戸の被害となった。 |

二十八災 堤防決潰之地 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水 |

| 建立年 |

2003 |

| 所在地 |

京都府福知山市 |

| 伝承内容 |

昭和28年(1953)9月25日、台風13号により正午から夕刻にかけて由良川上流では時間雨量30mm~60mmの降雨があり、総雨量は3日間で約500mmに達した。同日午後9時頃には和久市の堤防が決壊し、福知山市では死者4名、家屋流失・浸水家屋約5千5百戸を数えた。流域の綾部市、大江町(現 福知山市大江町)でも被害があった。 |

昭和28年台風13号に関するその他の自然災害伝承碑

ページトップに戻る

諫早大水害復興記念碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水 |

| 建立年 |

1977 |

| 所在地 |

長崎県諫早市高城町 |

| 伝承内容 |

昭和32年(1957)7月25日、一日雨量900ミリ以上の集中豪雨が山津波と本明川の氾濫を引き起こし539人の犠牲者を出した。 |

諫早大水害に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

狩野川台風殉難者慰霊碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水・土砂災害 |

| 建立年 |

1978 |

| 所在地 |

静岡県伊豆市熊坂(狩野川記念公園) |

| 伝承内容 |

昭和33年(1958)9月26日に台風22号(狩野川台風)により天城は大雨となり、山の至るところで崩壊が起こり、土砂や倒木は修善寺橋で狩野川本流をせき止めた。橋の上流側は湖となったが、午後9時50分頃に橋が陥没し、濁流が下流の熊坂地区を襲い、291名が犠牲になった。 |

園部おまわりさんありがとうきねん碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水・土砂災害 |

| 建立年 |

1959 |

| 所在地 |

東京都北区神谷3-10-1(警視庁赤羽警察署) |

| 伝承内容 |

昭和33年(1958)9月27日に神奈川県に上陸した台風22号(狩野川台風)による記録的な大雨で、北区では石神井川が溢れ、床上浸水は5,063戸に及んだ。台風上陸以前から、大雨で区内の急斜面60数か所で土砂が崩れ、13名の命が奪われた。26日に被災者救出にあたっていた赤羽警察署巡査も土砂崩れにより命を落とした。本碑は、もともとは、「游鯉園の坂」を北に下ったあたりにあった。 |

狩野川台風に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

治水興郷 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水・土砂災害 |

| 建立年 |

1969 |

| 所在地 |

山梨県北杜市武川町三吹 |

| 伝承内容 |

昭和34年(1959)8月14日、当地を台風7号が襲った。前日来の豪雨により旧武川村全域は濁流で浸水し、さらに大武川の源流部の山地の大崩壊で土石流が発生し、一瞬にして新開地地区を呑み去った。村民は高台への避難や木によじ登り辛うじて難を逃れたが、128戸の住家、119ヘクタールの田畑が流失し、23人の命が奪われた。 |

昭和34年台風7号に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

伊勢湾台風遭難者慰霊之碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

高潮 |

| 建立年 |

1963 |

| 所在地 |

愛知県半田市瑞穂町三丁目 |

| 伝承内容 |

昭和34年(1959)9月26日、強風と豪雨を伴った伊勢湾台風では、高潮が海岸堤防を乗り越えて半田市を襲い、海岸地帯の約13.72平方キロメートルが冠水した。各地の護岸堤防は損傷あるいは流失して死者292人、家屋全壊938戸、家屋流失511戸等の被害となった。 |

伊勢湾台風殉難之塔 地理院地図で見る

| 災害種別 |

高潮 |

| 建立年 |

1963 |

| 所在地 |

愛知県弥富市操出十一丁目 |

| 伝承内容 |

昭和34年(1959)9月26日の夜、史上最大といわれた伊勢湾台風が5m31cmの高潮を伴って当地方に来襲し、瞬時に堤防を決壊させ多くの家屋家財を押し流し、弥富町住民322名の尊い人命を奪い去った。泥海の中で衣食に窮した生活80余日に及ぶ大自然の猛威を我々の心のいましめとして後世に語り継ぐ。 |

四日市市伊勢湾台風殉難慰霊碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

高潮 |

| 建立年 |

1966 |

| 所在地 |

三重県四日市市富田一色町(海浜緑地公園) |

| 伝承内容 |

昭和34年(1959)9月26日夜、中心気圧929.5ヘクトパスカル、時に風速50メートルを超える伊勢湾台風が潮岬西方に上陸した。台風通過が伊勢湾の満潮と重なったため、四日市市の沿岸地区では潮位が3.55メートルも高くなり、3メートルの波が防波堤を越えて人家を襲った。当市では富洲原地区を中心に115名の方が亡くなった。 |

伊勢湾台風に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

十勝沖地震・チリ地震津波災害 復興記念碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

地震・津波 |

| 建立年 |

1963 |

| 所在地 |

北海道厚岸郡浜中町暮帰別東1丁目233番地 |

| 伝承内容 |

昭和27年(1952)3月4日の十勝沖地震では浜中町に流氷をともなった3m余りの津波が襲い、3名が犠牲となり306戸が被災した。また昭和35年(1960)5月23日のチリ地震津波でも翌24日に12回にわたって津波が襲い、11名が犠牲となり534戸が被災した。 |

チリ地震津波記念碑 地理院地図で見る

| 建立年 |

1961 |

| 所在地 |

岩手県宮古市金浜第1地割(稲荷神社入口) |

| 伝承内容 |

昭和35年(1960)5月24日未明に前触れ無く襲来したチリ地震津波の記念碑で、「外国地震でも津波は来る。潮がめだってひいたら高い所へ」の教訓を刻む。高浜・金浜・津軽石・赤前が被災し、宮古市全体で、罹災世帯853戸、罹災者4,401名の被害。東日本大震災の津波で流失した後、当地に移転。 |

津波襲来の碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

津波 |

| 建立年 |

2012 |

| 所在地 |

沖縄県名護市字大浦 |

| 伝承内容 |

昭和35年(1960)5月南米チリでM8.5の地震が起き大津波が発生、津波は太平洋を横断し日本近海を襲った。当地には数回に亘り襲来。津波高5mにも及び大浦橋が全壊、護岸も決壊した。

(※マグニチュードは原文のまま) |

チリ地震津波に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

昭和36年梅雨前線豪雨(三六災害) (1961年6月26日~29日)

災害記念碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水・土砂災害 |

| 建立年 |

1965 |

| 所在地 |

長野県飯田市上郷黒田 |

| 伝承内容 |

昭和36年(1961)6月25日から降り出した雨は、当地に大量の雨を降らせ同月27日には雨量500mmに達し、河川の氾濫、橋梁の流失、田畑や家屋の埋没・流失などが発生。死者3名、田畑山林の流失埋没50ヘクタール、道路の決壊24ヶ所、橋の流失36ヶ所、全半壊家屋48戸、床上床下浸水230戸の惨事となった。 |

災害移住記念碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

洪水・土砂災害 |

| 建立年 |

1963 |

| 所在地 |

長野県上伊那郡中川村四徳 |

| 伝承内容 |

昭和36年(1961)6月下旬、梅雨前線は伊那谷におびただしい雨を降らせ、数日間で520mm余りに達した。この影響で四徳地区では6月27日に土石流が発生し、84戸のうち61戸が被災、7名が犠牲となった。この災害で四徳地区の住民は集団移住を余儀なくされた。 |

昭和36年梅雨前線豪雨に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

昭和37年梅雨前線による大雨 (1962年7月8日)

慰霊塔 地理院地図で見る

| 災害種別 |

土砂災害 |

| 建立年 |

1965 |

| 所在地 |

佐賀県藤津郡太良町大字大浦丁字亀ノ浦 |

| 伝承内容 |

昭和37年(1962)7月8日、太良町は未曽有の集中豪雨により、一昼夜に亘る雨量は800ミリを超え、町内大小の河川は大氾濫を起こし、いたる所で山は崩れ、田畑は流され、人家は倒壊した。山津波は一瞬の中に44人の尊い命を奪い、127人の重軽傷者を出した。 |

昭和37年梅雨前線による大雨に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

ページトップに戻る

桃山の碑 地理院地図で見る

| 災害種別 |

地震・津波 |

| 建立年 |

1964 |

| 所在地 |

新潟県新潟市東区桃山町2丁目204 新潟市立桃山小学校地内 |

| 伝承内容 |

昭和39年(1964)午後1時2分の新潟地震では26名が亡くなり、津波と液状化で広く浸水し港では火災が発生した。この混乱の中で桃山小学校教職員は1,388人の子どもたちを連れて避難し、三日二夜守り続けた。 |

新潟地震に関するその他の自然災害伝承碑(主なもの)

| みちびきの像 |

新潟県新潟市中央区1番堀通町3-13 新潟県民会館地内 |

地理院地図で見る |

ページトップに戻る

|